Surdité : vers un dépistage systématique du cytomégalovirus (CMV) ?

Le cytomégalovirus (CMV) non traité chez les femmes enceintes est la première cause de surdité d’origine non héréditaire chez les nouveau-nés. Pourtant, son dépistage n’est pas proposé systématiquement aux femmes enceintes ni remboursé par la Sécurité sociale. Une nouvelle disposition, introduite dans la loi de finances de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2024, pourrait changer la donne.

Le cytomégalovirus se transmet principalement par la salive, les urines, le sang et les larmes. En général, il s’agit d’une infection très commune et bénigne (environ 50 % de la population a déjà été contaminée en France), mais elle peut avoir des conséquences très graves chez la femme enceinte lorsqu’il s’agit d’une première infection et qu’elle ne dispose pas d’anticorps. Le virus peut alors se transmettre au fœtus et provoquer des handicaps sévères chez l’enfant à naitre, dont la surdité. Seul problème, il n’existe pas encore de vaccin contre ce virus, malgré plusieurs essais cliniques en cours, mais les médecins affirment qu’un traitement efficace pour éviter la transmission est disponible.

De nombreux professionnels et associations de patients appellent malgré tout depuis plusieurs années à la mise en place par les autorités sanitaires d’un dépistage systématique du CMV.

Cela pourrait bientôt être chose faite puisque l’article 44 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a introduit la possibilité de mettre en place un programme de dépistage systématique chez la femme enceinte, après un avis de la Haute Autorité de santé (HAS). Un décret devra ensuite déterminer les modalités de mise en œuvre de ce programme.

Interrogée par Audio infos, la HAS a expliqué travailler actuellement sur cet avis, mais n’a pas donné plus d’indications sur sa teneur.

L’amendement introduisant le dépistage systématique dans la loi figurait dans le texte présenté par le gouvernement à l’Assemblée nationale. Il a été déposé par le rapporteur général de la commission des affaires sociales, Stéphanie Rist (députée Renaissance), elle-même médecin, et accepté par un vote à l’Assemblée nationale.

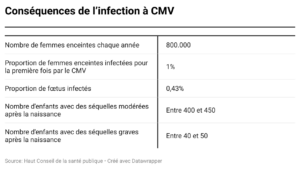

Sur les 800 000 femmes enceintes chaque année en moyenne en France, environ 1 % sont infectées pour la première fois par le CMV et 7 enfants sur 1 000 naissent avec des conséquences de cette infection. Parmi ces enfants, entre 400 et 450 auront des séquelles modérées (surdité moyenne, légère ou unilatérale, troubles visuels), et entre 40 et 50 auront des séquelles graves (déficience intellectuelle sévère, trouble moteur, surdité bilatérale sévère ou profonde, cécité).

Le dépistage consiste en une prise de sang en tout début de grossesse. Les femmes qui ont déjà été infectées ne sont pas totalement immunisées, mais la possibilité de passage à travers le placenta est réduite à 1 %, contre 30 à 40 % en cas de première infection.

« Un progrès énorme »

« Un dépistage systématique serait un progrès énorme », a expliqué à Audio infos le Pr Yves Ville, chef du service d’obstétrique, d’imagerie et de médecine fœtale, à l’Hôpital Necker Enfants-Malades, à Paris.

« Il était grand temps que cette mesure soit proposée, car le CMV est l’infection congénitale la plus fréquente et la plus grave chez les nouveau-nés. Elle est également la première source de handicap neurosensoriel en dehors des maladies génétiques chez l’enfant », a-t-il insisté.

Le dépistage systématique du CMV n’est toujours pas proposé « alors qu’on continue à faire un dépistage pour la syphilis, la toxoplasmose qui a presque disparu, ou encore pour la rubéole contre laquelle tout le monde est vacciné », déplore le professeur.

Pourquoi cette situation ? Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi à trois reprises depuis 15 ans sur cette question (dernier avis de 2018) et s’est toujours prononcé contre. Cette position est également celle du Collège national des gynécologues et obstétriciens français dont le dernier avis date de 2019.

Les deux instances concluent à l’absence de preuves suffisantes quant à l’efficacité d’un traitement préventif de la transmission du virus de la mère au fœtus, ou curatif pour les fœtus infectés.

Le Haut Conseil planche actuellement sur un nouvel avis, a-t-il indiqué à Audios Infos, sans préciser s’il sera positif ou négatif.

« Il se prononcera de nouveau contre, croit savoir le Pr Ville. Le problème, c’est que le Haut Conseil est constitué de personnalités qualifiées, souvent des épidémiologistes, qui sont globalement des gens en retrait de la question », car à la retraite ou éloignées professionnellement de la gynécologie et obstétrique.

En effet, « les connaissances scientifiques ont considérablement évolué depuis 30 ans et ces personnalités n’ont pas les compétences nécessaires pour comprendre cette nouvelle littérature. Elles restent donc confuses, avec la tête dans le sable, sans vouloir changer leur point de vue », estime le Pr Ville.

À rebours du Haut Conseil, le professeur Ville explique qu’il existe aujourd’hui un traitement efficace pour prévenir l’infection du fœtus grâce au médicament antiviral Valaciclovir.

Administré sous forme de comprimés, le traitement fonctionne au moins « deux fois sur trois » pour empêcher l’infection lorsqu’il est donné au cours des trois premiers mois de grossesse.

S’il ne fonctionne pas, il est possible de continuer le traitement jusqu’à la naissance. Cela permet d’obtenir un « risque de séquelles au moins diminué de moitié ».

Le Valaciclovir sert depuis des dizaines d’années pour le traitement de l’herpès. « Il n’est dangereux ni pour le fœtus ni pour la mère s’il est pris correctement », affirme le Pr Ville.

Tout l’enjeu est donc de pouvoir détecter le CMV dès le premier trimestre de grossesse, car « plus le traitement est administré tôt, plus il sera efficace pour empêcher la transmission au fœtus ».

Risques de surdité

La surdité est la conséquence la plus fréquente du CMV pour l’enfant à naitre. Elle est éventuellement accompagnée de troubles de l’équilibre consécutifs à l’atteinte de l’oreille interne.

Le virus agit en infectant les cellules souches de l’oreille interne de l’embryon puis du fœtus lors des trois premiers mois de grossesse, plus précisément le labyrinthe et donc la cochlée, explique le Pr Ville.

Lorsque les cellules souches sont touchées, il va y avoir des lésions encore plus importantes pendant le reste de la grossesse (inflammation, etc.) qui vont abimer la capacité de l’oreille.

L’intensité de ce déficit est variable et il peut toucher soit une oreille, soit les deux.

En revanche, si la contamination est survenue sans qu’il y ait une infection des cellules souches au premier trimestre, il n’y aura pas d’impact sur l’audition de l’enfant.

Sans dépistage systématique, le risque est de détecter la surdité seulement à la naissance, voire beaucoup plus tard. Cela peut « conduire à des difficultés de compréhension de l’enfant à la crèche ou à l’école et des troubles du comportement, car, si l’enfant n’entend pas bien, il ne peut pas communiquer correctement avec les autres », souligne le Pr Ville.

Le CMV peut conduire à des handicaps beaucoup plus graves que la surdité, comme des paralysies et des troubles mentaux. Toutefois, ces séquelles sont prévisibles pendant la grossesse grâce à des échographies et des examens d’IRM.

« On peut voir venir les complications les plus graves et la femme enceinte a l’option d’interrompre la grossesse si le traitement n’est pas suffisant », explique le Pr Ville.

Chaque année, il y a environ 300 issues défavorables de grossesse liées à une infection CMV, dont entre 50 et 160 interruptions médicales.